„Überall herrscht Zufall. Laß deine Angel nur hängen. Wo du’s am wenigsten glaubst, sitzt im Strudel der Fisch.“ (Ovid)

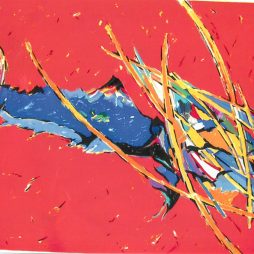

Herbert Gentzschs (1909-1989) Aquarell „Heringe“ zeigt zwei parallel nebeneinanderliegende Fische auf einer Unterlage aus leicht geknicktem Papier, die mit zarten Lasuren gemalt sind. Die Körper schimmern in einem kühlen Hellblau, während Kopf- und Schwanzpartie in einem dunklen, ins Braun übergehenden Orangeton akzentuiert werden. Die Knickfalten des Papiers werfen feine Schattenlinien und verstärken die haptische Präsenz des Motivs, als lägen die Heringe direkt auf einer gedeckten Tischplatte.

Entstanden in einer Lebensphase, in der Gentzsch nach Kriegs- und Lehrtätigkeiten auf Juist und in Norden seine künstlerische Philosophie der „Einfachheit des Sehens“ perfektionierte, reflektiert das Bild sein lebenslanges Interesse an sachlichen Naturstudien. Seine Zeit als Kunsterzieher auf der Insel und sein Mosaik „Der Fischzug des Petrus“ in der Juister Kirche zeugen von einer tiefen Verwurzelung in Ostfriesland und der dortigen Maritimkultur. Gerade die klaren Formen und die präzise Beobachtung, die er seit seinen Balkanstudien in den 1940er-Jahren immer weiterentwickelt hat, kommen hier in konzentrierter Form zum Ausdruck.

Der Hering selbst ist nicht nur ästhetisches Objekt, sondern im ostfriesischen Alltag seit Jahrhunderten zentrales Nahrungs- und Handelsgut. Gesalzener Hering prägte die Festtagskultur genauso wie die einfache tägliche Küche – von Matjes bis Bismarckhering. Indem Gentzsch die Fische in einem ästhetisch reduzierten Arrangement darstellt, verbindet er die regionale Ernährungs- und Wirtschaftstradition mit einer stillen, fast meditativen Betrachtung des Gewöhnlichen.

Gleichzeitig klingt in der Parallelstellung der beiden Heringe eine subtile religiöse Dimension an, die in Gentzschs Oeuvre mehrfach auftaucht. Das frühchristliche Ichthys‐Symbol und das Motiv des Fischzugs des Petrus werden hier nicht plakativ, sondern in einer leisen, kontemplativen Form aufgenommen. So vereint „Heringe“ die ostfriesische Alltagswelt mit der sehnsuchtsvollen Suche nach Harmonie und Transzendenz, die Gentzsch in der Nachkriegszeit zu seiner gestalterischen Grundhaltung gemacht hat.

Welf-Gerrit Otto